कविता के बारे में

लोकनाथ यशवन्त की इस कविता

एक अध्ययन

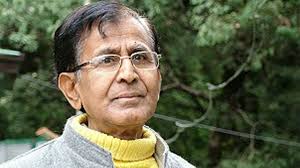

ओम प्रकाश वाल्मीक

आवेग….

मेरी आवाज में लाखों लोगों की चीखें हैं

मेरे चलने में करोड़ो पाँव की रफ्तार है।

ताकत आजमाईश के लिए जंग शुरू होती है

झुकी नजरें उठाकर,तुम एक उंगली बता दो।

मुझमें जिन्दा है,अब भी अपनी संवेदनाएँ

मिल जाती है मुझमें पाक बच्चों की कशिश।

खामोश हूँ फिर भी जागा हुआ हूँ मैं

अब करवट लेने की सोच रहा हूँ मेँ।

लोकनाथ यशवन्त

लोकनाथ यशवन्त की इस कविता में समूचे भारतीय दलित समाज की खामोशी को तोड़ते हुए एक ऐसी बेचैनी की अभीव्यक्ति है, जो हजारों सालों के इतिहास की मूक वेदना दलित समाज को भीतर ही भीतर खाये जा रही थी, लेकिन पारंपरिक भारतीय साहित्य तोते की तरह एक ही वाक्य को लगातार दोहरा रहा था – “साहित्य समाज का दर्पण” लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न थी, जिस साहित्य के सन्दर्भ में वेइस वाक्य को दोहरा रहे थे, वह कभी समाज का दर्पण बना ही नहीं। उसमें दलित कहीं नहीं था, न उसकी संवेदना, उसके सरोकार, उसकी जिजिविष का दूर दूर तक नामोनिशान नहीं था, वह एकांगी साहित्य था, जो एक वर्ण विशेष के वर्चस्व को स्थापित करने में ही अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा था।

सुप्रसिद्ध साहित्यकार, “हंस” के सम्पादक राजेन्द्र यादव का मानना है कि — “मैं नहीं मानता कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, दर्पण बेजान होता है साहित्य बेजान नहीं होता है, यह समाज के साथ गहरा संवाद है, साहित्य को संवाद कहना ज्यादा सही है बजाय दर्पण कहने के साहित्य को पढ़ते हुए यदि मेरे भीतर स्मृतियों एवं संस्कारों की एवं संस्कारों की दुनिया नहीं जागती, तो भला साहित्य कहाँ?”

स्थापित साहित्य में जिस शब्दावली का प्रयोग दिखायी देता है, वह देखने में तो आकर्षक लगता है, भाषा चमत्कारिक होती है, लेकिन साथ ही तर्कजाल में उलझा देने वाली भी, जो यथास्थिति और आत्मसन्तुष्टि को ही स्थापित करती है, ऐसे लोग स्वयं कुछ सीखना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों को सिखाने को तत्पर रहते हैं , सामाजिक संघर्ष की वस्तुगत परिस्थितियों के अध्ययन में ऐसे लोगों की कोई रुचि नहीं होती है, जो विचारों और भावनाओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है, ये ऐसे बुद्धिजीवी , रचनाकार हैं जो आज भी दलितों और उनके संघर्ष में जुड़े लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं।

इन स्थितियों में दलित रचनाकारों का उत्रदायित्व समाज के प्रति और ज्यादा गहरा हो जाता है क्यों कि गैरदलित साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचनाधर्मिता में चाहे जितना प्रगतिशील दिखायी दे,वह वर्तमान समाज के ढाँचे को, धार्मिक विचारधारा, जातिवाद, अछूतों पर अत्याचारों को चुनौती देने में बहुत कमजोर होता है, उनमें ज्यादातर वर्चस्ववादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी शब्दजाल में लिपटे तर्क देकर भ्रमित करते हैं , ऐसे लोग जातिवादी प्रश्नों पर या तो चुप रहते हैं या फिर गोलमोल करके कुछ ऐसा लिखेंगे जिसको समझना कठिन होगा, वे अपनी धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं और कुलीनवाद, जातिवाद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वैचारिक दृष्टि से वे समानता के पक्षधर होते हैं।

यहाँ यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि एक जातिविहीन समाज में स्वाभाविक तौर पर उपयोगिता का, मनुष्यबोध का, वर्णहित से सम्बन्ध नहीं होता है । समाज जब वर्णों में , जातियों में बँट गया तथा मनुष्य ने स्वयं को भिन्न जाति स्थितियों में देखा तो उसकी उपयोगिता की सकेन्द्रत अभिव्यक्ति बन गई। हर वर्ण का लेखक अपने वर्ण की इच्छा , आकांक्षाओं और आदर्शों को व्यक्त करने के लिए साहित्य का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि अपनी जातीय कल्पना के ानुसार समाज कप परिवर्तित करने का लक्ष्य की सिद्धि के लिए वर्ण संघर्ष में एक विशेष हथियार के रूप में साहित्य का प्रयोग करता है दलित अपने इस दृष्टिकोण को छिपाता नहीं है बल्कि स्पष्ट घोषणा करता है। साहित्य को समाज में बदलाव के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है–

मुझे पता है म्यान से तलवार कैसे निकालना

तरीका गलत होगा, तो खुद ही कट जाओगे

रस्तों के पत्थरों को भी थियार बनते देखा है

जब खामोशी चिढ़कर रास्तों पर आ जाती है

लोकनाथ यशवन्त

प्रतिष्ठित साहित्यकार बाबुराव बागूराव बगूल जी के अनुसार ” जाति समाज के किसी भी जाति का भला नहीं किया,सभी जातियों जनजातियों ने किसी भी जाति भला नहीं किया , सभी जातियों – जन जातियों की दैन्यता, दुख, दासता सहन करनी पड़ी, अब भी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जाति व्यवस्थृ शूद्रों, अति शूद्रों, अति शूद्रों की दीनता, दुख दासता देने व उन्हें कायम रखने के लिए ही अस्तित्व में लाईं गईं थी।

इस जाति व्यवस्था ने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता,भाईचारे की भावना का हमेशा विरोध किया है। जबकि दलित साहित्य का केन्द्र बिन्दु समता, स्वतन्त्रता,बंधुता और न्याय है, यही इसके जीवन मूल्य है. यही इसकी शक्ति भी है दलित साहित्य की अंतः धारा में जो यातना, बैचेनी, विद्रोह, नकार, संधर्ष, आक्रोंश दिखायी देता है, वह हजारों साल लगे, वर्ण -व्यवस्था जनित जो दंश एक दलित ने अपनी त्वचा पर सहे है, उन्हे दलित कविताओ में गहन पीड़ा के साथ अभिव्यक्त किया गया है।

दलित कविता अपने इर्द-गिर्द फैली विषमताओं,सामाजिक भेदभावों,गंधयाते परिवेश की कविता है जिस सामाजिक उत्पीडन से दलित का हर रोज सामना होता है,वह यातनाओं,संघर्षों से गुजरता है उसी तल्खी को दलित कविता अभिव्यक्त करती है।

लोकनाथ यशवंत मराठी कविता के सशक्त और विद्रोही कवि हैं, जिनकी कविताओं में अभिव्यक्ति का तेवर और मौलिक शब्द संरचना की एक विशिष्ट पहचान उभरी है। दलित कविता जन सामान्य की कविता है, और उसकी संप्रेषणीयता का प्रारूप भी वैसा ही है, जो जनमानस के सुखदुख , उसकी भाषा में ही प्रस्तुत किये जायें तो वे सिर्फ प्रभावशाली ही नहीं, बल्कि ज्यादा प्रेरक, ज्यादा मारक और ज्यादा सुग्राह्य भी होंगे, तभी उस अभिव्यक्ति का लक्ष्य भी पूरा होता है। लोकनाथ यशवन्त ने अपनी कविता की संरचना इसी लोकभाषा में की है। उनकी मराठी में विदर्भ की बोली बानी का जो पुट देखने को मिलता है। वही इनकी कविता को सुग्राह्य बनाता है। दलित आन्दोलन और अंबेडकरी आन्दोलन में अनेक उतार चढ़ाव का विश्लेषण , चिन्तन , मनन करते हुए, अपनी कविता को जो रूप दिया है, वह मराठी दलित कविता का एक ऐसा आयाम है, जहाँ दलित कविता मराठी कविता की एक विशिष्ट उपलब्धि बन कर उभरती है और अपनी प्रखरता, ओजस्विता, जीवन्तता में कविता के सभी मानदंडो को प्रभावशाली रूप में लेकर आती है-

रास्तों के पत्थरों को भी हथियार बनते देखा है

जब खामोशी चिढ़कर रास्तों पर आ जाती है।

दलित कविता केवल इसलिए दलित कविता नहीं है कि उसमें दलित जीवन का चित्रण है, बल्कि इसलिए है कि उसमें दलित चेतना का जो आन्तरिक प्रवाह है, जो उसे ऊर्जा देता है और स्थापित परम्पराओं, मान्यताओं , साहित्यिक मापदण्डों के विरुद्ध खड़ी होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसी चेतना के कारण वह दलित कविता बनती है।

आज फिर से दलित साहित्य के समक्ष कई तरह के सवाल चुनौतियाँ बन कर खड़े हैं, कुछ सवाल गैर दलितों ने खड़े किए हैं। तो कुछ ऐसे दलितों ने जो अम्बेडकरी आन्दोलन से बाहर के लोग हैं। जिन्हें दलित शब्द भी अपमान बोधक लगता है। यानी कि चुनौतियों का दोहरा संकट है। जिनसे टकराये बिना दलित साहित्य अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाएगा। इन हालात में पर्तिबद्ध रचनाकारों का उत्त्तरदायित्व और ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण हो जाता है।

लोकनाथ यशवन्त अपने कविता संग्रह – ” आणि शेवटी काय झाले?” (और अन्त में क्या हुआ) की भूमिका में कहते हैं कि ” देव” नकारने वालो ने बुद्ध को देव बना देने वाली व्यवस्था ने हमारे ” धम्मांतर” के साथ छल किया है, व्यवस्था की यह सामर्थ्य दासता का वास्तविक कारण है- यदि यह समझ में आ जाये-तो व्यवस्था का असली रूप दर्शाना ही मेरी कविता का मुख्य प्रयोजन है। वे यह भी कहते हैं कि संक्षेप में कहा जाये तो शत्रु जब मित्र का रूप धारण कर आता है, तब असली मित्र शत्रु हो जाता है और अपने ही हाथों मित्र का वध होता है। ….यही इतिहास की शोकान्तिका और मेरी व जन सामान्य की व्यथा भी । इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट भी है। साथ ही जिस ओर लोकनाथ यशन्त संकेत कर रहेहैं, वह बाबासाहब अम्बेडकर की दिशा सूचक उंगली है, जो दलित संघर्ष का आह्वान करती दिखायीं देती है। जिसे दलित साहित्यकार अपनी चेतना का हिस्सा बनाकर ही सृजन कार्य से जुड़ता है। तभी दलित पीड़ा से सीधे सीधे जुड़कर ापनी प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। दलित कविता हो या कहानी, उसे जीवन के मूलभूत सरोकारों से जुड़ना जरूरी है। तभी वह समाज की वेदना को साहित्य की संवेदनाओं में परिवर्तित कर पायेगा।

लोकनाथ यशवन्त जी की मराठी कविताओं का हिन्दी अनुवाद किरण मेश्राम ने जिस गंभीरता के साथ किया है, उससे इन कविताओं की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और यह हिन्दी अनुवाद ऐसे समय आ रहा है, जब हिन्दी दलित साहित्य के सामने बाह्य और आंतरिक दोनो मोर्चो पर संकट है। मुझे उम्मिद है ये कविताएँ इस अंधेरे को चीरकर नया रास्ता दिखायेंगी, और हिन्दी दलित साहित्य के सामने बाह्य और आंतरिक दोनो मोर्चो पर संकट है। मुझे उम्मीद है ये कविताएँ इस अंधेरे को चीरकर नया रास्ता दिखाएँगी। और हिन्दी जगत मराठी के इस महत्वपूर्ण और जरूरी कवि की मानवीय संवेदनाओं से स्वयं को जोड़ सकेगा।

लोकनाथ यशवन्त — सुपरिचित मराठी दलित कवि। आठ कविता-संग्रह प्रकाशित। दलित आंदोलन से भी संबद्ध।

ओमप्रकाश वाल्मीकि –नवें दशक में उभरे कवि-गद्यकार। दलित-संवेदना और सरोकारों के लिए उल्लेखनीय।