प्रिय कवि

कवि की नागरिकता

स्वप्निल श्रीवस्ताव

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

कितना अजीब है न / जिन फूलों का

खाने में उपयोग नही होता

उन्हें राष्ट्रीय फूल कहते है

जैसे कि कमल

चंद्रमोहन

फूलों की नागरिकता कवि चंद्रमोहन का पहला कविता संग्रह है | चंद्र से पिछले एक दशक से संवाद में रहा हूँ | उनसे बातचीत करते हुए लगातार लगता था कि वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से बात कर रहे हो ,उनके संवाद में भोजपुरिया अंदाज साफ दिखाई देता था | वे असम के सुदूर इलाके खेरोनी कछारी गाँव में रहते हैं ,यह गाँव जिला कार्बी आंगलोंग में स्थित है | यह कार्बी जनजाति का क्षेत्र है, इस पहाड़ी जनजाति के लोगों का मुख्य कार्य खेती – बारी और मजदूरी है | वे बर्मा -तिब्बती भाषा परिवार की भाषा बोलते है ,उनकी अलग संस्कृति है | कवि का गाँव असम के शहरी इलाके से बहुत दूर है | उनके समीप का रेलवे स्टेशन लंका है यहाँ वे अपने परिवार के साथ खेती –बारी करते है | अपने बातचीत में वे मुझे फसलों से संबंधित जानकारी देते रहते थे | वे अक्सर अपनी प्रिय नदी कपिली का जिक्र करते थे ,वह उनकी प्रिय नदी है जिसमें खूब मछलियाँ हैं | उसका पानी बहुत साफ है जिसमें आदमी अपना चेहरा देख सकता है | वे हाथियों के झुंड की बात करते थे जो समूह में आती थी , वे फसलों को खाती और रौदती थी | उसका दर्द उनके संवाद में झलकता था | जिस किसान की फसल नष्ट हो जाय उसके दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल नही है | अब भी उस क्षेत्र में परंपरागत खेती होती है ,कृषि के आधुनिक साधन वहाँ तक नही पहुंचे हैं | बारिश जब मकान चूने लगते थे तो उनकी बात में तकलीफ महसूस होती थी |

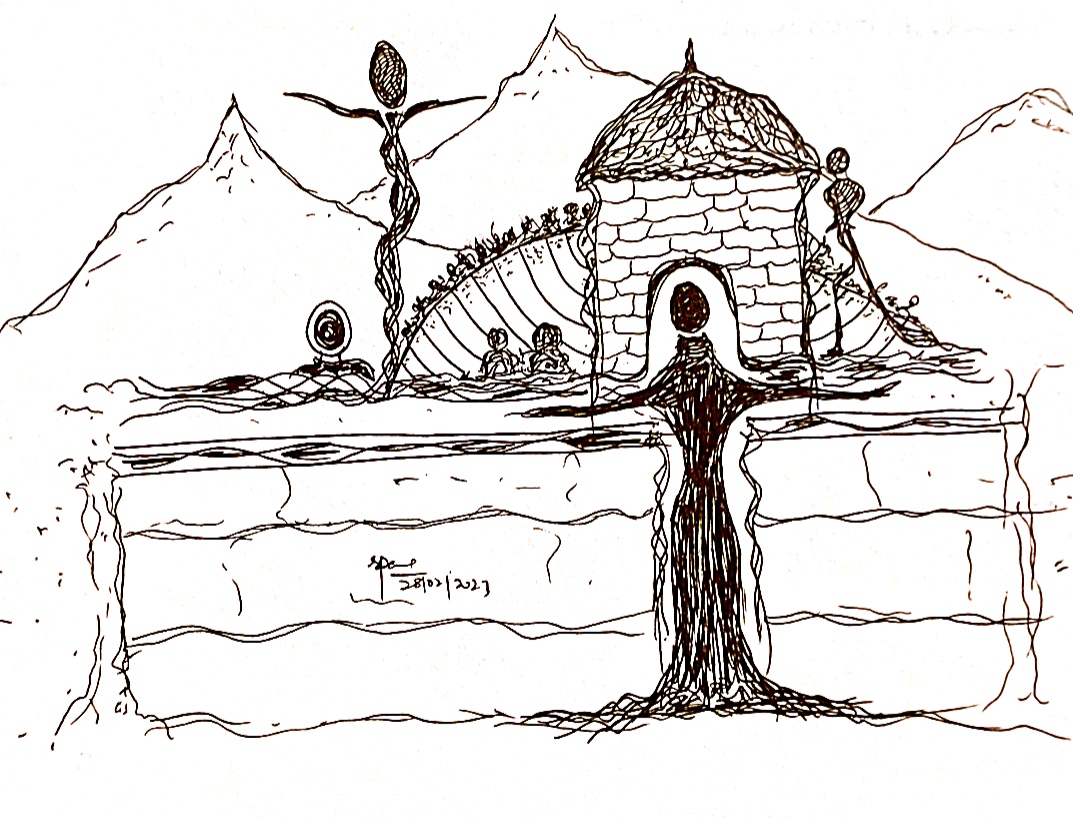

चंद्रमोहन सोशल मीडिया पर अपनी कविताएं और दृश्य पोस्ट करते रहते हैं | उनका जीवन बहुत कठिन है जिसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है | उनकी इन कविताओं को नजरअंदाज करना मुश्किल होता था | बातचीत से पता चला कि उनका परिवार गाजीपुर जनपद के मूल का है , उनके बाबा कोलकाता में मजदूरी करते थे | यहाँ आकर उन्होंने किसी नेपाली से जमीन खरीद ली और खेती किसानी का काम करने लगे | यह पथरीली और अनुपयोगी भूमि थी ,श्रम से उसे कृषि योग्य बनाया गया |उनके गाँव में पूर्वी उ प्र और बिहार के लोग रहते हैं | यहाँ पुरबियों ने शहर के भीड़ – भाड़ से अलग अपनी दुनिया बसा रखी है | वे अपने रहन –सहन , खान –पान पर पूर्वी उ प्र का प्रभाव बना हुआ है ,उनके बोल चाल की भाषा भोजपुरी है | जब उनकी कविताएं पढ़ता था तो लगता था कि वे हमारे इलाके की बात कर रहे हो | हर एक आदमी के कवि होने की अलग अलग दास्ताँ है ,लेकिन उनके कवि होने के पीछे उनके श्रमशील जीवन की भूमिका है | हर कवि अपनी रचना में अपने जीवन के सुख दुख और संघर्ष को रचनाबद्ध करता है |

इस संग्रह पर कुछ लिखते हुये यह प्रस्तावना जरूरी है जिससे उनकी कविताओं को समझा जा सकता है | चंद्र की कविताओं में किसानी जीवन और उसके जद्दोजहद के अनेक बिम्ब और रुपक मिलेगे | उनका जीवन किसी सम्पन्न किसान का जीवन नही है | अपनी कविता – ये गेहूं के उगने का समय है , में वे लिखते हैं

–जिनके पास ज्यादा खेत है / उन्ही का भरा पेट है / दोष मिट्टी का नही / जमीन का खून पसीना लूटनेवालों लोगों का है |

वे ऐसे किसान परिवार से संबंधित है जिसका जीवन यापन कृषि है ,परिवार में कोई बाहरी आमदनी नही आती | खेती से जो आय होती है उससे सौदा –सुलफ खरीदा जाता है | बीच में कोई आकस्मिक बीमारी ने दस्तक देने पर घर का बजट गड़बड़ा जाता है | देश में ऐसे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है जो बहुत कम खेती में संघर्ष करते हुये जीते हैं , उनके पास श्रम के अलावा कोई दूसरी पूंजी नही है | उनकी कविताएं पढ़ते हुये उनके इस तकलीफ को समझा जा सकता है | ऐसे किसानों की कहानियाँ हमारे सामने है जो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते है | इस तरह के दुर्घटनाओ के समाचार हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं | बड़े किसानों उद्योगपतियों को लंबे लंबे ऋण मिल जाते है और माफ भी कर दिये जाते हैं लेकिन धुर हाशिये पर रहनेवाले किसान अगर ऋण की एक दो किस्त अगर अदा नही करता तो उसकी जमीन कुर्क कर ली जाती है ,उसे जेल का रास्ता दिखाया जाता है |

सुदूर देहातों में अब भी परंपरागत ढंग से खेती की जाती है < वे लिखते हैं –

अभी लकड़ी का हल चलता है यहाँ / अभी भी हजारों जोड़ी बैलों से खेतों को जोता जाता है / अभी भी गन्ने के खेतों में बहुत रस बचा हुआ है / अभी भी जंगलों में जंगली हाथी गजरते हैं बादल से भी जोर से |

चंद्रमोहन की कविताओं में ऐसे तमाम दृश्य मिलेगे जो हिन्दी कविता में विरल हैं | वे बताते हैं

,, मैं किसान हूँ क्या करू / कवि नही हूँ कि कल्पना से काम चल जाएगा / मेरे दायें बाएं अंतहीन सवालों के वृक्ष खड़े हैं / मेरा खेत देखो न ! / बर्फ के पत्थरों और बारिशों से बिछा पड़ा है |

इस कविता के आगे की पंक्तियाँ ह्रदयविदारक हैं

,,सामने गहरी नदी है / सदियों से पुरखों के पुराने बक्से में रखी हुई / सलफ़ास की गोली है / आत्महत्या करने के उपाय हैं बहुत / लेकिन मैं क्या करू ,हाय ! मैं किसान हूँ / तो मर जाएगा देश |

चंद्रमोहन की कविता की कल्पना सीमित है ,उसकी जगह यथार्थ का विस्तार है | साठोत्तरी कहानी में भोगा हुआ यथार्थ पद बहुत प्रचलित हुआ था । कवि में इसकी अनुगूंज सुनी जा सकती है | यथार्थ सीधी लाइन में नही चलता उसके अनेक मोड़ और बिडम्बनायें होती है जिसे आसानी से व्यक्त नही किया जा सकता , उसके लिये भाषा की जरूरत होती है | चंद्र धीरे धीरे वह भाषा अर्जित कर रहे हैं | उनकी भाषा में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम शब्द और बिम्ब हैं | इस रूप को देखना हो तो उनकी कविता ,घाठी का उदाहरण दिया जा सकता है जिसे बिहार की भाषा चोखा – बाटी कहां जाता है लेकिन घाठी उससे प्राचीन शब्द है | कवि की रेसिपी देखिए

,,यहाँ के लोग जब जाते हैं दूर –परदेश ,कमाने –धमाने / तब बनती है घाठी / घाठी गेहूं के पिसान की /जिसमें भरा जाता है /खाँटी चने की जाँत में पिसा हुआ सतुआ /जिसमें डाला जाता है /नमक मिर्च और आम के आचार का मसाला “

इस कविता के संदर्भ को जानना जरूरी है | पहले जब लोग घर से बाहर कमाने या अन्य उद्देश्य के लिये जाते थे तो साथ में ऐसी भोज्य सामग्री ले जाते थे जो जल्दी खराब न हो | लोग होटल में खाने से बचते थे | माँ बाहर जानेवाले अपने बच्चों के लिये ऐसा ही इंतजाम करती थी | इस कविता का यह अंश देखे –

तब माँ चुप्पे – चुप्पे

/ मेरे परदेसी बैग में /भर देती थी घाठी / कई जन्म के खाने के बराबर जैसे / जैसे कई जने के बराबर जैसे |

घाठी चंद्र की थोड़ी लंबी कविता है जिसके विवरण मार्मिक हैं | इसमें यह बताया गया है किस तरह घर से बाहर जाते हुए आदमी की स्मृति उसका पीछा करती है | उसे अपने घर के सदस्यों के साथ ,गाँव –जवार नदी नाले और जंगलों की याद आती है , कवि का मन करता है कि वह अगले स्टेशन पर उतर जाये | गाँव में रहनेवाले आदमी को घर की बहुत याद आती है जबकि शहर के लोग यात्रा के लिये अभ्यस्त होते हैं |

चंद्रमोहन कवि ही नही किसान हैं इसलिये उनकी कविताओं में फसलों की अनेक छविया मिलेगी , इस संग्रह में गेहूं और गन्ने पर कई कविताएं मिलेगी | वह उनके इलाके की मुख्य फसल है | वे लिखते हैं

–मेरा प्यार गन्ने का देश है /मेरा प्यार गन्ने का रसधार / गन्ने का बागान है मेरा देश /,,,देश के खेत में तैयार होता है गणना / मेरा पेट हाजिर है / इस बगान में हजीरा मजूरी के लिये |

गन्ने पर लिखी एक अन्य कविता –

गन्ने कैसे काटू मैं – में कवि की संवेदना को देखे –गन्ने कैसे काटू मैं / इसमें रस है बहुत मीठा / गन्ने कैसे काटू मैं / इन पर आती है मुझे दया ,,गन्ने कैसे काटू मैं /कट जायेगे हाथ पाँव |

चंद्र की कविता में कृषि जीवन की गतिविधियां और उसकी शब्दावली दिखाई देती ,जिसमें स्थानीय

भाषा का प्रयोग है | वे श्रमशील कवि है , उन्हें मेहनत के बदले में यातना मिलती है | जो कृषि संस्कृति से जुड़े हुये हाशिये के लोग हैं वे जानते है कि खेती में जो लागत लगाई जाती है ,कभी कभी वह भी नही मिल पाती | खेती प्रकृति पर निर्भर है | कभी पानी नही बरसता तो कभी बाढ़ आ जाती है कभी सूखा पड़ जाता है | फसलों को जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं | किसानों को कई तरह के प्रकोपों का सामना करना पड़ता है- इस कविता का अंश पढे

–मैं कितना रोऊँगा कि जानोगे मेरी देह के दुख के कारण / मैं कैसे बताऊँगा कि मानोगे मुझे मनुष्य की तरह /मुझे मेहनताना के बदले मिलती है यातना और ताने |

जो कवि प्रकृति और वन्य जीवों के करीब होते है उनकी कविता में उसके रूप दिखाई देते है | धान के खेत में हाथी ,कपिली ,पेड़ विरोधी ,बुलबुल ,मधुमखियाँ ,मेरी माँ मछली पकड़ती है ,चिरई –चुरुग भिन्न प्रकार की कविताएं हैं | अभी भी कविता देखे

–अभी भी हमारे सपनों में एक कपिली नदी बहती है / जिसके ऊपर पुराना पुल थोंग नोग बे के नाम से है / जिस पर से अभी भी सैकड़ों असमिया । कार्बी लड़कियां /मस्तकों पर असमी गमछा बांधे हुये / हर रोज जाती है धान रोपने ,घास काटने ,,|

चंद्रमोहन की कविताओं में यातना दिखाई देती है लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसमे उनके विचार स्फुलिंग दिखाई देते है | वे व्यवस्था को चुनौती देते हुये कहते हैं

–ओ ! नही चाहिए रे सरकार तुम्हारा सांप जैसा यह सनेह /मिडियवालों ! सामने से हट जाओ / वरना तुम्हारा माइक चबा जाऊंगा /ईश्वरों दूर रहो ,गोदामवालों दूर रहो ,,|

इस कविता को पढ़कर मुझे बांग्ला कवि रफीक आजाद की कविता “–भात दे हरामजादे का यह अंश याद आया –सामने जो कुछ मिलेगा / निगलता जाऊँगा निर्विकार /कुछ भी नही छोड़ूँगा शेष / तुम मिल गये सामने / तो राक्षसी भूख के लिये बन जाओगे उपादेय आहार ,,”

रफीक आजाद की यह कविता बहुत मकबूल हुई ,इसमें कवि की साहसिकता प्रकट होती है | कवि जो अनुभव करता है उसे लिखता है | इस तरह की कविताएं लिखते हुये कवि का ध्यान शिल्प पर नही होता | कवि की बेचैनी शिल्प के बाहर हो जाती है | यह अनगढ़पन ही ऐसी कविताओं की विशेषता है |

उत्तर –पूर्व वैसे भी देश से कटा हुआ है , चंद्र ने उक्त कविता में मीडिया को भी चुनौती दी है | हमारे पास उत्तर पूर्व की खबरे बहुत कम आ पाती हैं | मणिपुर का दहन साल भर से हो रहा है ,असम नागालैंड की समस्याएं सामने आती रहती है लेकिन सरकार की उदासीनता बनी रहती है लेकिन इस धरती पर महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जा रहा ,वह साहित्य हम तक नही पहुँच रहा है |

चंद्रमोहन के इस कविता संग्रह को पढ़कर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अपनी ही कविता पढ़ रहा हूँ | उनकी कविता के बिम्ब और रुपक में मैं अपने ग्रामीण इलाके की छवियाँ देख रहा हूँ | यह कवि का पहला संकलन है ,उनके काव्य – अनुभव समृद्ध है | उनके भीतर अच्छे कवि की संभावना है | अंत में उनकी इस कविता का उद्धरण के साथ यह आलेख समाप्त करता हूँ यह कविता पहाड़ी क्षेत्रों के माफिया और भूमि की खरीद –फरोख्त के बारे में लिखी गयी है | यह कविता उस इलाके की हकीकत है ,कविता पढे ,,,,

””–कार्बी आंगलाँग का ऐसा / कोई पत्थर का पहाड़ बताओं /जो खरीदा न गया हो / ऐसे जंगल जो जमीन के लिये /बिल्डर के लिये / धीरे –धीरे कटते हुए /बड़ी गाड़ियों में ज जा रहे हो / असम की कोई कपिली जैसी सुंदर नदी बताओ /जिसकी रेत ट्रको में भर भर कर न जा रही हो “

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

स्वप्निल श्रीवास्तव

510 – अवधपुरी कालोनी , अमानीगंज

फैजाबाद – 224001